季節の変わり目に感じる“なんとなくの不調”

季節の変わり目は、自律神経が乱れやすい——。

そんな言葉をよく耳にする季節ですね。

「とにかく眠い」「お腹の調子が悪い」「気分が安定しない」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

最近では、「自律神経失調症」や「自律神経の乱れ」という言葉をよく聞きます。

それは、原因がはっきりしない不調に名前がつけられたものでもあります。

けれど最近では、

「“自律神経が乱れる”という表現は日本独特で、医学的には曖昧だ」

という声も上がるようになってきました。

では、その不調は“幻”なのでしょうか。

整えるという行為には、意味がないのでしょうか。

——今回は、セラピストとしての視点から、

「自律神経の乱れ」という言葉に隠れた日本人の感受性、

そして“整える”という行為の本当の意味についてお話ししていきます。

「自律神経が乱れる」って本当にあるの?

──“自律神経失調症は日本人だけが言う”説を掘り下げてみた

最近よく耳にする「自律神経が乱れてる」「自律神経失調症かも」という言葉。

実はこれ、日本人特有の表現だと言われているのを知っていますか?

今日は、「本当に日本だけなのか?」という疑問を、

科学・文化・セラピストの3つの視点から掘り下げてみます。

🧠 自律神経ってそもそも何?

まず前提として、自律神経とは「交感神経」と「副交感神経」の2つから成り立っています。

心拍・呼吸・消化・体温・血圧・発汗など、

私たちが意識しなくても24時間動き続ける“生命維持のリズム”を整えてくれる神経です。

この2つは、シーソーのようにバランスを取りながら働きます。

• 交感神経:アクセルの役割。

活動・緊張・ストレスのときに働き、心拍数や血圧を上げて「動ける体」にする。

• 副交感神経:ブレーキの役割。

食事・休息・睡眠のときに働き、心拍を落ち着け、消化や回復を促す「整える体」に戻す。

健康な状態とは、この2つがうまく切り替わり、

“昼は活動モード・夜は休息モード”という自然なリズムが保たれていること。

「自律神経が乱れる」というのは、

このアクセルとブレーキのバランスが崩れ、切り替えがうまくいかなくなっている状態のことです。

ただし──ここで一つの疑問が生まれます。

「その“乱れ”を医学的に診断できるのか?」

🌏 日本だけが使う「便利な言葉」

実は「自律神経失調症」という言葉、

海外の医学書にはほとんど登場しません。

英語で近い言葉は “autonomic dysfunction” (オートノミック・ディスファンクション)や “dysautonomia”(ディスオートノミア)。

これらは、はっきりと器質的な異常(たとえば立ちくらみや血圧の変動など)が

確認できるときに使われる医学用語です。

ただし、海外にも「自律神経の不調」という概念はちゃんと存在します。

たとえば“dysautonomia”と呼ばれる疾患群は、

神経の働きに異常が起こる病気として、世界中で研究されています。

「自律神経の乱れ」そのものが日本だけの考えではなく、

“曖昧な不調のまとめ言葉として一般に広まっている”のが日本独特の文化的使われ方なんです。

日本では、

・なんとなく疲れが取れない

・眠れない

・胃が重い

・気分が安定しない

といった 原因不明の不調 に対して、

「自律神経が乱れているのかも」という言葉がよく使われます。

つまり、日本では“病名”というよりも、

「説明のための便利な言葉」 として広まってきたんです。

🏮 文化が生んだ「曖昧さの優しさ」

なぜ日本では、この表現がここまで浸透したのか。

それは「心の不調を体で語る文化」に理由があります。

たとえばストレスや不安といった“目に見えないもの”を、「自律神経の乱れ」という言葉で表すことで、

患者も医療者も“わかりやすく、やわらかく”共有できるからです。

台湾の研究でも「自律神経失調」は、

器質的な異常が見つからない“体の不具合”を説明する

文化的ラベルとして使われてきたと指摘されています。

この曖昧さこそ、日本らしい優しさなのかもしれません。

はっきり病名をつけるよりも、“整える”という余白を残してくれる言葉。

それが「自律神経の乱れ」という表現なのです。

セラピストとしての視点

セラピストの現場では「自律神経が乱れてる気がする」という言葉は、とても大切な出発点になります。

それは“診断”ではなく、

「今、身体がどう感じているか」という自己観察のサインだからです。

そこから、

・どんな時に息が浅くなるか

・睡眠リズムはどうか

・触れると緊張する部位はどこか

などを一緒に見ていくと、

施術設計がより“その人に合った調律”へと変わっていきます。

セラピストにとっての「整える」とは、

“乱れを治す”ことではなく、

“本人のリズムに戻る”サポートをすることなのです。

✨ まとめ

「自律神経失調症は日本人だけが言う」──

これは半分本当で、半分誤解です。

世界にも自律神経の不調を示す概念はありますが、

日本では“未病”や“ストレス性の不調”を説明するために、この言葉が文化的に発達したと言えます。

つまり「自律神経が乱れている」という言葉は、

医学用語ではなく、心身のバランスを感じ取るためのことば。

科学では測れない“繊細さ”を可視化してくれる、日本人らしい感性の表現でもあるのです。

名前もなく、その不調がただの幻にされてしまったら——

きっと私たちは、耐えるしかなくなってしまう。

でも、名前があれば探っていける。

整える方法を。

そして、不調が“好調”へと変わる道を。

「自律神経の乱れ」という言葉は、

決して曖昧なだけの言葉じゃない。

それは、“自分を知る入口”でもあるのです。

体に起きる不調がつらくて受診しても、

「ストレスですね」「自律神経の乱れですね」

——そう言われて片づけられてしまったように感じ、悲しくなった事ありませんか?

けれど、身体の不調は“病気のサイン”であることも多いので、まず受診することはとても大切なこと。

そしてもし、「ストレスや自律神経の乱れだね」と言われたなら——

それは、私たちセラピストにとって施術の幅を最大限に広げられる大切な情報です。

なぜなら、身体の状態によっては施術が悪影響を及ぼすこともあるから。

心と体を守るために、まず“安全”を整えることが大切です。

不調には「治療」と「癒し」があり、

癒しの時間を選ぶときは、しっかり安心の中で。

安心の中でしか、神経は緩まないのだから。

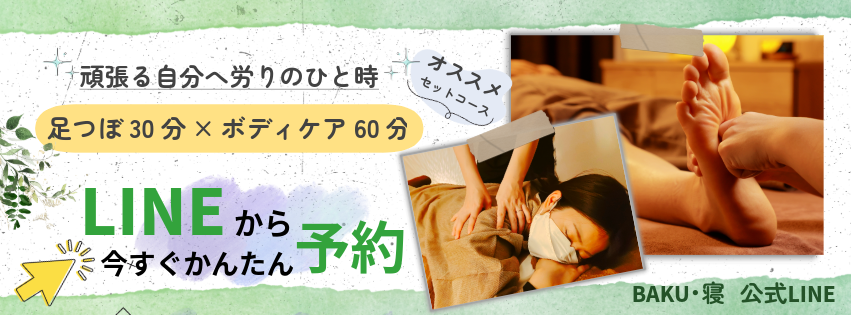

心と身体がつながる、やさしい場所。

寝屋川のリラクゼーションサロン「BAKU・寝(バクネ)」では、

お一人おひとりの“今”に寄り添った施術をご提供しています。

↓↓↓ご予約・詳細はこちら↓↓↓

👉【公式ホームページ】

👉【WEB ご予約はこちら】

👉【ホットペッパービューティーをご利用の方はこちら】